Warum herkömmliche Kältetechnik an ihre Grenzen stößt

-

Umweltbelastung durch Kältemittel: Hydrofluorocarbons (HFCs), die in konventionellen Kühlschränken und Klimaanlagen zum Einsatz kommen, haben ein hohes Treibhauspotenzial und können bei Leckagen erheblich zur Erderwärmung beitragen.

-

Energieverbrauch: In Deutschland verbrauchten Kühl- und Gefriergeräte 2022 bereits rund 12,2 % des gesamten Stroms – Tendenz steigend, da Kälte in vielen Bereichen unverzichtbar ist.

-

Konkurrenzlosigkeit der Technologie: Trotz jahrzehntelanger Forschung ist das grundlegende Prinzip der gasbasierten Kompression seit dem 19. Jahrhundert kaum verändert worden.

Diese Faktoren treiben die Suche nach festkörperbasierten Alternativen voran – allen voran die magnetokalorische Kühlung.

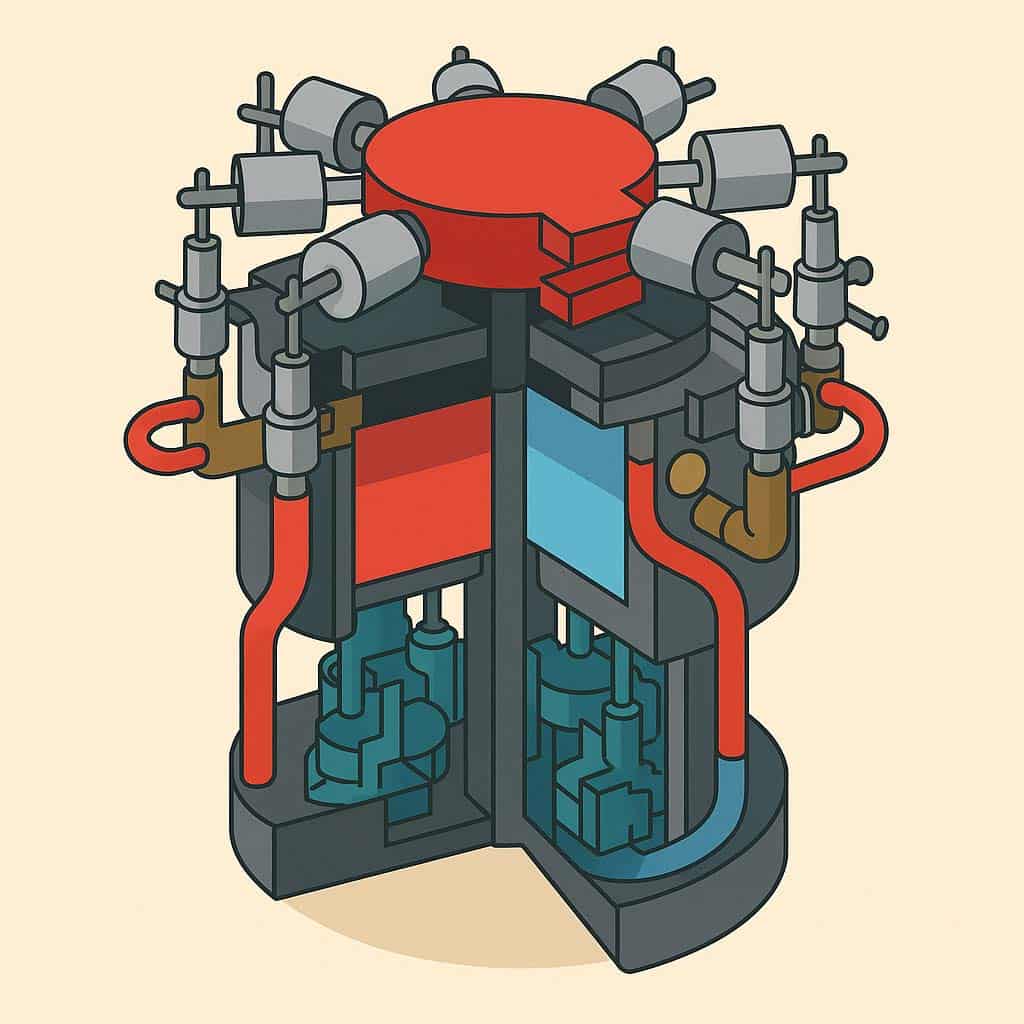

Der Magnetokalorische Effekt: Physikalische Grundlagen

Beim magnetokalorischen Effekt erhitzt sich ein geeignetes Material (z. B. Gadolinium oder Lanthan-Eisen-Silizium-Legierungen), wenn es in ein Magnetfeld gebracht wird, und kühlt ab, sobald das Feld entfernt wird:

-

Anlegen des Magnetfelds: Ferromagnetische Teilchen richten sich aus, das Material wird warm.

-

Abführen der Wärme: Ein Kühlkreislauf transportiert die entstandene Wärme ab.

-

Entfernen des Magnetfelds: Die Teilchen geraten in Unordnung, das Material wird kalt.

-

Aufnahme der Umgebungshitze<: Das kalte Material entzieht dem Kühlinhalt Wärme.

Dieser Zyklus bietet gegenüber gasbasierten Systemen mehrere Vorteile:

-

Höhere Effizienz: Studien der Ames National Laboratory (USA) haben gezeigt, dass magnetokalorische Prototypen in Gewicht, Kosten und Leistung bereits mit herkömmlichen Wärmepumpen konkurrieren können.

-

Fester Kreislauf: Kein Einsatz von Treibhausgasen, damit entfällt das Risiko von Leckagen und Umweltbelastung.

-

Modulare Bauweise: Aktive magnetische Regeneratoren (AMR) lassen sich skalieren – von kleinen Getränkekühlern bis zu Gewerbekühlmöbeln.

Aktuelle Entwicklungen und Marktakteure

U.S. Department of Energy – Ames National Laboratory

Im Dezember 2024 stellte ein Forschungsteam unter Leitung von Julie Slaughter einen magnetokalorischen Wärmepumpen-Prototyp vor, der mit Gadolinium und LaFeSi-Legierungen experimentiert. Durch Optimierungen in Materialauswahl und magnetischer Anordnung erreichte das Gerät eine Leistungsdichte (SPD) von bis zu 1 kW pro Kilogramm – ein Meilenstein auf dem Weg zu kompakten, wirtschaftlichen Systemen. Die finale Leistungsbewertung steht noch aus, wird aber innerhalb weniger Monate erwartet.

Magnoric (Frankreich/Deutschland)

Das 2019 gegründete Start-up präsentierte auf der Messe Chillventa 2024 einen magnetokalorischen Kühlschrank und nimmt bereits Vorbestellungen für größere Gewerbeneuheiten entgegen. Magnoric zielt auf Supermärkte, Restaurants und Datenzentren, wo der Energieeinsparungseffekt von bis zu 30 Prozent weniger Stromverbrauch gegenüber konventionellen Anlagen besonders attraktiv ist.

Magnotherm (Darmstadt, Deutschland)

Ebenfalls seit 2019 aktiv, bietet Magnotherm ein 60-Liter-Magnetkühlsystem ab rund 6 500 € (≈ 7 000 USD) sowie ein zweiflügeliges Modell „Eclipse“ für gewerbliche Anwendungen. Mit einem aktiven magnetischen Regenerator aus pulverisierter Eisen-Lantan-Silizium-Legierung zeigt Magnotherm, dass der Markteintritt bereits stattfindet – wenngleich die Preise aktuell noch im Premiumsegment liegen.

Ökonomische und ökologische Potenziale

-

Betriebskostenersparnis: Geringerer Strombedarf bei kontinuierlichem Betrieb – besonders in datenintensiven Rechenzentren oder großflächigen Kühlregalen.

-

Lebenszykluskosten: Wegfall von Kältemittelwartung und -entsorgung reduziert langfristig Instandhaltungskosten.

-

Nachhaltigkeit: Verzicht auf fluorierte Gase mindert CO₂-Äquivalente und unterstützt Klimaziele.

-

Innovationsförderung: Skaleneffekte bei Materialforschung (z. B. Ersatz von seltenem Gadolinium durch günstigere Legierungen) treiben Zulieferindustrien an und schaffen neue Arbeitsplätze.

Herausforderungen auf dem Weg zur Marktreife

-

Materialverfügbarkeit: Gadolinium ist selten und teuer. Forschung an Alternativen wie Eisen-Lanthan-Silizium-Legierungen soll die Kosten senken.

-

Magnetfeldstärke: Permanente Magnete im > 1 Tesla-Bereich sind aufwendig und kostenintensiv. Optimierte Magnet-Designs und neue Legierungen können hier Abhilfe schaffen.

-

Lebensdauer und Robustheit: Dauerhafte Zyklen mit metallischen Regeneratoren erfordern Korrosionsschutz (z. B. Kupferbeschichtung) und langlebige Werkstoffe.

-

Skalierung: Vom Labor- und Kleinserienbetrieb auf Millionen-Stückzahlen für den Haushaltsmarkt ist ein großer Schritt, der industrielles Know-how und Investitionen benötigt.

Ausblick: Festkörperkühlung als Game-Changer

Festkörperbasierte Kühlsysteme (magneto-, elasto- und elektrokalorische Kühlung) stehen für den nächsten technologischen Sprung im Wärmemanagement. Während Elastokalorik mechanische Beanspruchung nutzt, punktet die Magnetokalorik mit kontaktlosem Energieeinsatz und modularer Bauweise. In Kombination mit erneuerbaren Energien und digitalen Steuerungssystemen kann die Smart Refrigeration der Zukunft sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugen.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Investoren

Forschungskooperationen eingehen: Universitäten und Laborprojekte bieten Zugang zu neuem Material- und Magnetdesign.

Pilotanlagen in Supermärkten und Rechenzentren installieren, um Betriebserfahrungen zu sammeln.

Fördermittel nutzen: EU-Programme und nationale Innovationsfonds unterstützen nachhaltige Kältetechnik.

Skalierbare Fertigung aufbauen: Automatisierte Pulver- und 3D-Druckprozesse senken Stückkosten.