Die Bedeutung der Meeresenergie für eine nachhaltige Wirtschaft

Global könnte Wellenenergie jährlich 8.000 bis 80.000 TWh Strom liefern und damit das Fünf- bis Sechzehnfache des aktuellen Weltjahresverbrauchs decken . Allein in Europa wären durch ein flächendeckendes Wellenkraftwerk-Portfolio Zehntausende Terawattstunden denkbar, was die Abhängigkeit von Kohle, Gas und Öl massiv reduzieren und Investitionen in umweltschädliche Infrastruktur überflüssig machen würde. Eine solche Diversifizierung des Energiemixes stärkt die Resilienz gegen Preisschwankungen fossiler Brennstoffe und beflügelt innovationsgetriebene Wachstumsmodelle.

EU-Initiative und politische Weichenstellungen

Die Europäische Union hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Mindestens 42,5 % des Energieverbrauchs sollen bis 2030 aus erneuerbaren Quellen stammen, und im Ozeansektor sollen 1 GW installierte Wellenenergiekapazität bis 2030 sowie 40 GW bis 2050 erreicht werden . Dieses Programm könnte rund 40 Millionen Haushalte versorgen und damit einen spürbaren Beitrag zur Energiesouveränität leisten. Mit Förderinstrumenten wie dem Innovation Fund und Horizon Europe werden Projekte wie WaveFarm unterstützt, um die Serienfertigung und Markteinführung von Wellenkraftwerken zu beschleunigen.

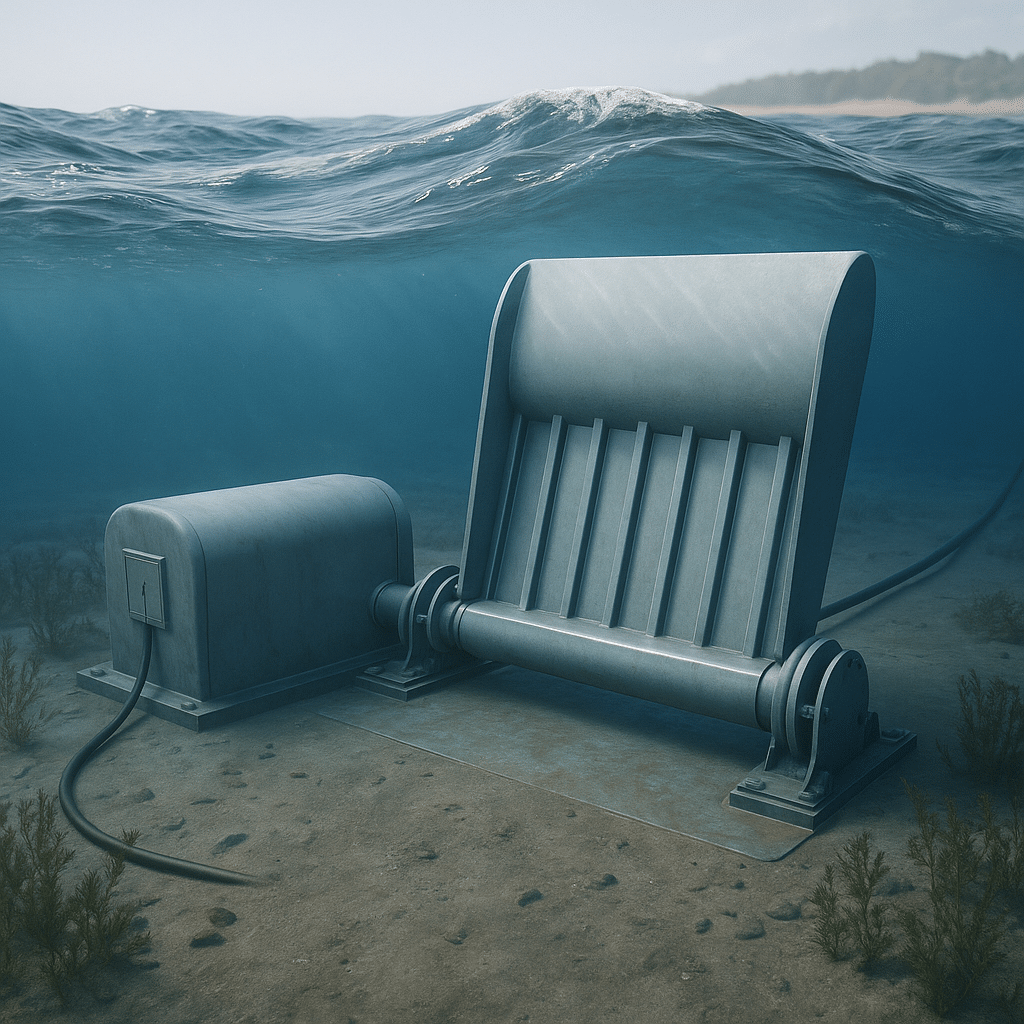

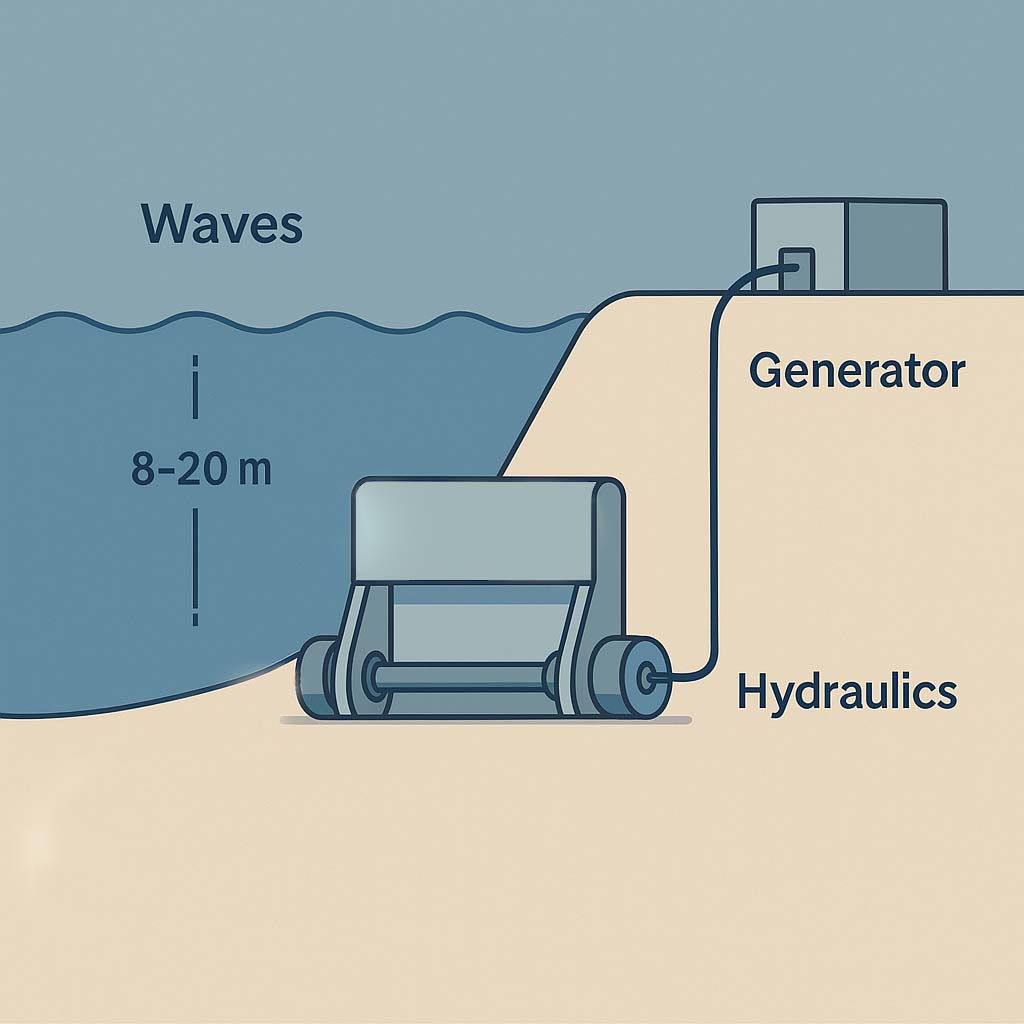

Die Technologie von WaveRoller

AW-Energy aus Finnland hat mit dem WaveRoller eine innovative Lösung entwickelt, die nahe der Küste in 8–20 m Wassertiefe installiert wird. Eine 280-tonnenschwere Platte, ausgestattet mit hydraulischen Pumpen, wandelt Oszillationsbewegungen in einen geschlossenen Hydraulikkreislauf um, der einen Generator antreibt. Die hermetisch abgedichtete Konstruktion verhindert jede Umweltkontamination, und pro Einheit lassen sich rund 1 MW Leistung erzielen . Dank des modularen Aufbaus ist die Serienproduktion technisch realisierbar.

Wirtschaftliche Perspektiven

Die Erzeugungskosten von Wellenstrom liegen laut Ingenieur.de bei 9 bis 14 Cent pro kWh – vergleichbar mit neuem Atomstrom . Ein großflächiger Ausbau könnte durch Skaleneffekte sogar zu weiteren Kostensenkungen führen. Das EU-geförderte WaveFarm-Projekt rechnet mit einer Wertschöpfung von 275 Mio. € und 500 neuen Arbeitsplätzen bis 2035. Zudem sollen durch den Betrieb von WaveFarms jährlich 250.000 t CO₂ eingespart werden, was die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gewährleistet .

Ökologische und technische Herausforderungen

Wellenkraftwerke müssen extremen Bedingungen wie Stürmen und sich ändernden Seegangsbedingungen standhalten. Dabei entstehen technische Herausforderungen in puncto Sturmsicherheit und langlebiger Materialien. Ökologisch sind potenzielle Auswirkungen auf Küstenströmungen, Sedimenttransport und marine Lebensräume noch unzureichend erforscht. Generell gilt: Trotz hermetischer Abdichtung und minimaler Unterwasserbewegung kann die veränderte Wellenenergieverteilung zu Küstenerosion oder Sedimentwanderungen führen. Zudem können Unterwasserkabel und Strukturvibrationen Habitate stören . Ein umfassendes Monitoring und adaptive Betriebsstrategien sind daher unerlässlich.

Potenzial entlang Europas Küsten

Die durchschnittlich freigesetzte Leistung an Steilküsten liegt bei 19–30 kW pro Meter, an exponierten Westküsten sogar bis zu 100 kW/m Wellenwalze . Selbst in Binnenmeeren wie Ostsee und Mittelmeer sind 2–5 kW/m realisierbar. Mit einer durchgängigen Installation entlang der EU-Küstenlinie wäre ein Versorgungsanteil von mindestens 10 % der europäischen Energie denkbar, was dem Ersatz von Dutzenden thermischen Großkraftwerken entspräche.

Ausblick: Integration in die nachhaltige Wirtschaft

Wellenenergie kann als planbare, grundlastfähige und kosteneffiziente Ergänzung zu Wind und Solar die Stromsysteme stabilisieren und Energiekosten langfristig senken. Für technologieaffine Investoren bietet sich ein attraktives Feld, das Forschung, Fertigung und Service in Europa bündelt. Zudem entstehen neue Exportchancen für Komponentenhersteller und Ingenieurdienstleister. Die Kombination mit Energiespeichern und digitalen Netzen wird die Systemintegration erleichtern und eine klimaneutrale, kreislauforientierte Wirtschaftsweise fördern.