Hintergrund & Historie

Das Pumpspeicherkraftwerk Happurg wurde 1958 als Spitzenlast‑Speicher in Betrieb genommen und versorgte jahrzehntelang das Netz östlich von Nürnberg. 2011 führte ein Leck im porösen Karstgestein zum kontrollierten Ablassen von rund einer Million Kubikmeter Wasser und zur Stilllegung. Seither haben intensive geotechnische Untersuchungen und Planungen stattgefunden, um das Oberbecken dauerhaft abzudichten.

Funktionsprinzip: Der „große Akku“

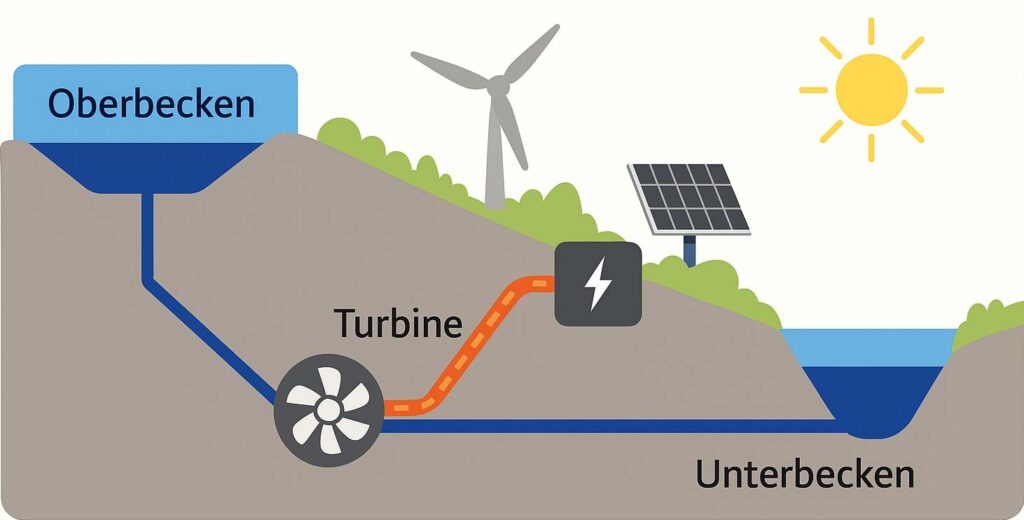

Pumpspeicheranlagen arbeiten nach dem bewährten Prinzip „Pumpen bei Überschuss, Turbinen bei Bedarf“:

Ladephase: Überschüssiger Wind‑ und Solarstrom treibt elektrische Pumpen an, die Wasser in ein höher gelegenes Oberbecken fördern.

Entladephase: Bei hoher Nachfrage oder einer Dunkelflaute fließt das Wasser zurück ins Unterbecken und treibt Turbinen zur Stromerzeugung.

Technische Modernisierung & Abdichtung

Rüttelstopfsäulen für die Basis

Für die Abdichtung des porösen Karstgesteins werden 17.000 bis zu 12 m tiefe Bohrungen gebohrt und mit Kies‑Beton‑Gemisch verdichtet. Diese Rüttelstopfsäulen bilden das Fundament für das neue Dichtungssystem.

Mehrschichtiges Dichtungskonzept

Anschließend wird das Becken mit einer hochwertigen Kunststofffolie sowie mehreren Asphaltschichten ausgekleidet – Technik, die in den 1950er Jahren noch nicht zur Verfügung stand.

Digitale Überwachung per Glasfaser

Kilometerlange Glasfaserleitungen überwachen permanent den Wasserdruck und schlagen bei Austritten Alarm. So wird frühzeitig auf mögliche Undichtigkeiten reagiert

Wirtschaftliches & Nachhaltiges Potenzial

Investitionsvolumen: 250 Mio. € in die Sanierung durch Uniper – ein strategischer Beitrag zur Energiewende in Bayern.

Leistung & Kapazität: 160 MW Turbinenleistung und circa 850 MWh Speicherkapazität.

Lebensdauer: Mechanische Komponenten aus den 1950ern können nach Überholung weitere 30–40 Jahre laufen.

Damit wird das Kraftwerk zu einem wirtschaftlich effizienten und ökologisch nachhaltigen Baustein der Energieinfrastruktur

Gesellschaftliche Dimensionen

Freizeitnutzung: Infolge der Stilllegung verwandelte sich das Becken in ein beliebtes Naherholungsgebiet; künftige Wasserpegel‑Schwankungen (bis 4 m) werden das Badevergnügen einschränken.

Historische Mahnung: Unter dem Wasserspiegel liegen Stollen aus der NS‑Zeit, in denen Zwangsarbeiter für das KZ Hersbruck Flugzeugmotoren montieren sollten. Ein Denkmalprojekt will im Oberbecken die Umrisse der ehemaligen Baracken unter Wasser beleuchten .

Meilensteine bis 2028

Phase | Zeitraum | Ziel |

|---|---|---|

Bodenvorbereitung | 2025–2026 | Fertigstellung der Rüttelstopfsäulen |

Abdichtung & Sensorik | 2026–2027 | Einbau von Folie, Asphalt und Glasfasersensoren |

Testläufe | 2027 | Erste Probe‑Pump‑ & Turbinenläufe |

Wiederinbetriebnahme | 2028 | Anschaltung ans Netz, Fernsteuerung von Landshut aus |

Fazit

Der reaktivierte Pumpspeicher Happurg wird Bayerns größter „grüner Akku“. Er verbindet modernste Technik mit bewährter Wasserkraft, schafft Netzstabilität und befördert die Energiewende. Verfolgen Sie die Baufortschritte auf unserem Blog und teilen Sie diesen Artikel, um gemeinsam für eine zukunftsfähige Energieversorgung zu sorgen!