Die Technik hinter „Skip Float“

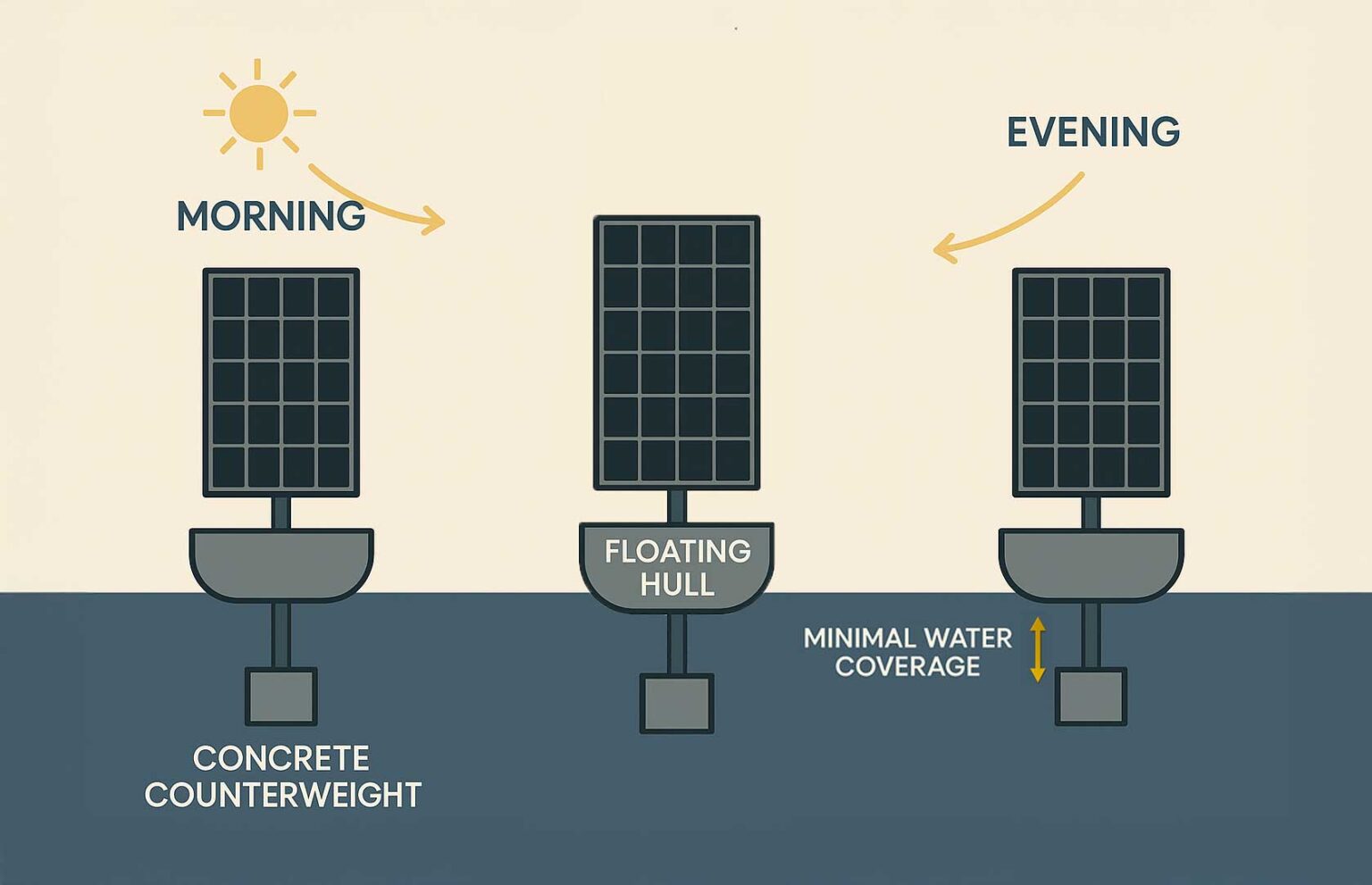

Kernstück des Projekts sind die patentierten Floating‑SKipp‑Module von Sinn Power, die vertikal auf schwimmenden Kunststoff-Hohlkörpern montiert werden. Ein unter Wasser liegendes Beton-Gegengewicht sorgt dafür, dass sich die Module nach Windlast automatisch wieder aufrichten können. Die beidseitig mit Glas verkleideten, bifazialen Module sind in Ost-West-Ausrichtung installiert, wodurch sich zwei Stromspitzen pro Tag ergeben: eine am Morgen beim Sonnenaufgang im Osten und eine am späten Nachmittag beim Sonnenuntergang im Westen. Die klassische Mittags-Spitze flacht hingegen ab, was die Netzdienlichkeit verbessert .

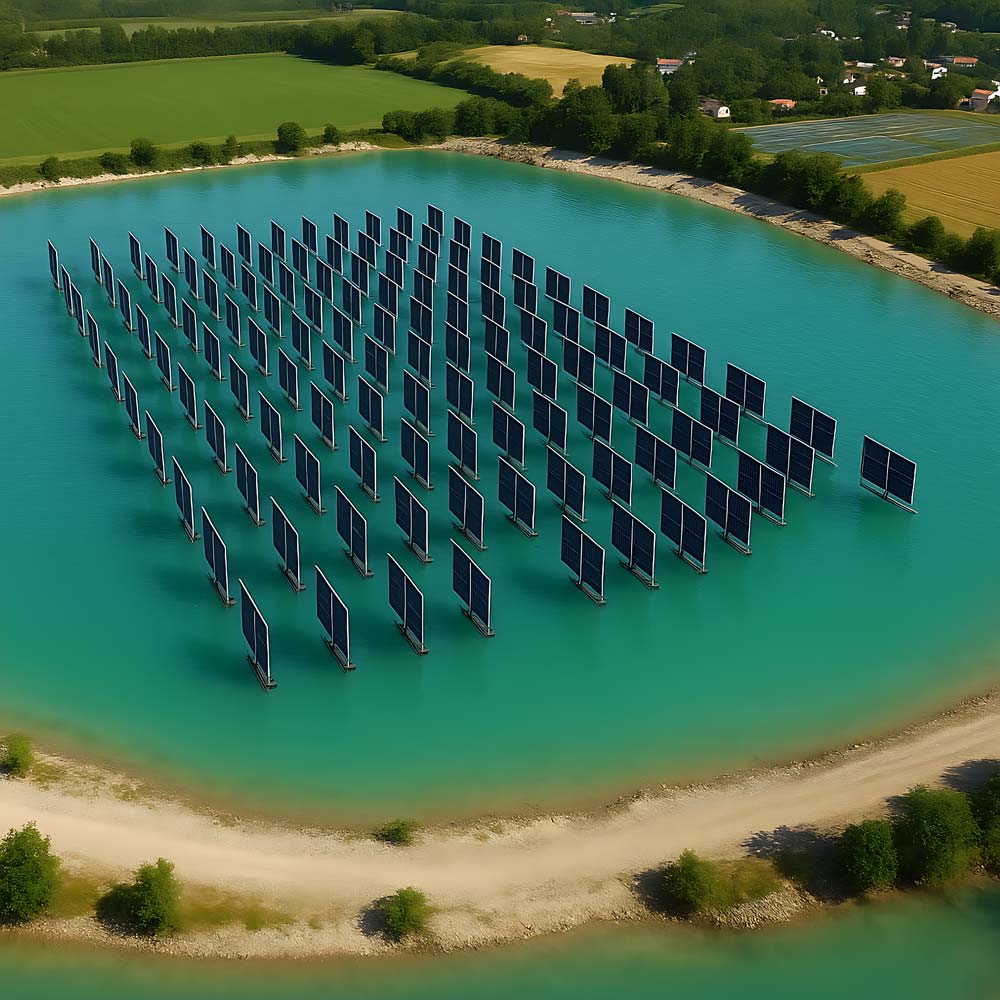

Mit einem Reihenabstand von rund 3,9 Metern lassen sich knapp 2.600 Module auf der Wasserfläche des Kieswerks platzieren. Die Anlage erreicht eine installierte Leistung von 1,8 Megawatt und soll jährlich deutlich über 2 Gigawattstunden Strom erzeugen. Ein Großteil des Solarstroms wird direkt vor Ort im Kieswerk verbraucht, während Überschüsse in das öffentliche Netz eingespeist werden

Zeitplan und Inbetriebnahme

Laut pv magazine sollen die Vorbereitungen für die Verankerung bereits am 1. August 2024 beginnen, gefolgt vom eigentlichen Aufbau der Solarmodule im September 2024. Der Netzanschluss ist — gemäß dem Video-Transkript — für Anfang Mai 2025 geplant .

Umweltauflagen und Naturschutz

In Deutschland dürfen Floating-PV-Anlagen maximal 15 % der künstlichen Wasserfläche belegen und müssen einen Mindestabstand von 40 m zum Ufer einhalten. Diese Regelung soll Flora und Fauna schützen und die Bedeutung von Seen als Lebensraum wahren. Die vertikale Aufstellung der Module minimiert jedoch die tatsächliche Versiegelung: Aus der Vogelperspektive bleibt die Wasseroberfläche größtenteils offen, Regen und Licht gelangen ungehindert hindurch, und der natürliche Wasseraustausch wird kaum beeinträchtigt .

Dennoch mahnen Umweltschützer, dass Erfahrungen mit schwimmenden Photovoltaik-Anlagen noch begrenzt sind und potenzielle Auswirkungen auf Vogelwelt, Wasserlebewesen und Ufervegetation systematisch untersucht werden müssten . Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger plädiert daher für eine Anpassung der Auflagen: Statt 40 m Uferabstand sollen 15 m genügen und eine Abdeckung von bis zu 50 % der Wasserfläche erlaubt werden — so könnten viele Gewässer wirtschaftlich genutzt werden, ohne wertvolle Ackerböden zu beanspruchen. Die Beschattung wirke zudem positiv gegen sommerliche Überhitzung und Algenwachstum .

Wirtschaftliche Effizienz und Nachhaltigkei

Das Kieswerk Jais in Gilching, Betreiber der Anlage, arbeitet überwiegend tagsüber und benötigt vor allem in den sonnenreichen Monaten von März bis Dezember große Mengen Strom. Mit einem Autarkiegrad von voraussichtlich 65 % kann das Werk seine Energiekosten signifikant senken und hebt sich damit als industrielles Vorzeigeprojekt hervor .

Zudem erhöht der direkte Verbrauch vor Ort die Rentabilität: Netzgebühren und Transportverluste entfallen weitgehend, und Einnahmen aus der Netzeinspeisung bei Überschuss stabilisieren die Wirtschaftlichkeit. Durch die modulare Bauweise lassen sich ähnliche Anlagen auch auf kleineren Seen umsetzen, was das Marktpotenzial für Floating-PV in Deutschland und Europa erheblich erweitert .

Vergleich und Ausblick

Im Vergleich zur bislang größten deutschen Floating-PV-Anlage am Silbersee III in Haltern (3,1 MW Leistung), die rund 2,7 Mio. kWh bis April 2023 erzeugt hat, fällt das Gilchinger Projekt zwar kleiner aus, überzeugt aber durch Innovationsgrad und Netzdienlichkeit . Die vertikale Ausrichtung eröffnet neue Möglichkeiten, die EEG‑Vorgaben flexibel auszulegen und verhindert eine zeitgleiche Spitzenlast im Mittagsbereich.

Sobald die Gilchinger Anlage online ist, dürfte sie als Leuchtturm-Projekt dienen und weitere Investoren anziehen. Die Kombination aus technischer Raffinesse, hoher Umweltverträglichkeit und wirtschaftlicher Effizienz macht sie zu einem überzeugenden Beispiel für nachhaltige Wirtschaft und smarte Energiewende.